Por Erydani Próspero / Valencia, España

Veía las noticias desde el televisor:

“El agua del Mediterráneo se muestra más limpia que nunca y tres jóvenes deciden ignorar la cuarentena y saltar al agua desde un acantilado. Nadan y gritan: ¡somos libres!, ¡somos libres! Un dron con megáfono se acerca a ellos y les pide que se acerquen a la playa. Ahí los espera un policía que les levantará una multa de 500€ a cada uno”.

Mi roomie azotó su puerta y yo… desperté. Soñé con una nota periodística sobre el coronavirus truncando expresiones fugaces de la felicidad. ¡Qué manera de comenzar el día!

Me dispuse a continuar con la rutina: desayuno, café, noticias, hacer algo productivo. Leí esta frase en un cuento de Cortázar: “Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar…”

Sentí envidia. Y luego, el enorme deseo de poder vivir sin pensar, por lo menos un par de días.

El encierro hace que la mente juegue duro con uno mismo. La divagación se multiplica, los pensamientos positivos son pocos y efímeros y los negativos se expanden con facilidad. Pienso mucho en todas las veces que me dije: “disfruta más del aquí y el ahora”, que no jugara tanto con el pasado y que no me abrumara demasiado el futuro.

Pero, ¿34 días en un “aquí y ahora” que son exactamente iguales? Me resulta complicado disfrutarlo.

También me digo, día con día: “estás en una posición privilegiada en casa”. Pero a final de cuentas, es parte de ser humano sentirse víctima de vez en cuando. Hoy peleo con una dualidad en mi mente. Una parte de mí es optimista; la otra ni quiere levantarse de la cama. Tengo todo lo necesario, excepto una cosa: emoción. La emoción que da encontrarte con alguien después de tiempo, mirarse, sonreír y tomar algo juntos en un sitio agradable y alejado de las preocupaciones.

Llegó el momento emocionante de la semana: hacer la compra. Cada día de compra voy más atenta a los detalles, volteo a todos lados para ver qué novedad encuentro. Igual y eso me da algo que escribir. Pero las cosas siguen iguales, y observo lo mismo: edificios, calles vacías, restaurantes cerrados, dos o tres personas a lo lejos con guantes y cubrebocas. La monotonía de la pandemia es abrumadora.

Camino más lento, como esperando a que suceda algo. Nada pasa.

En el supermercado pasa lo mismo de siempre. Un joven me observa y me dice: “usa gel antibacterial por favor”. Esta vez, en lugar de darme guantes de plástico, me da dos bolsas.

—Perdona, ya no nos quedan guantes. Solo tenemos esto.

—No hay problema —le digo.

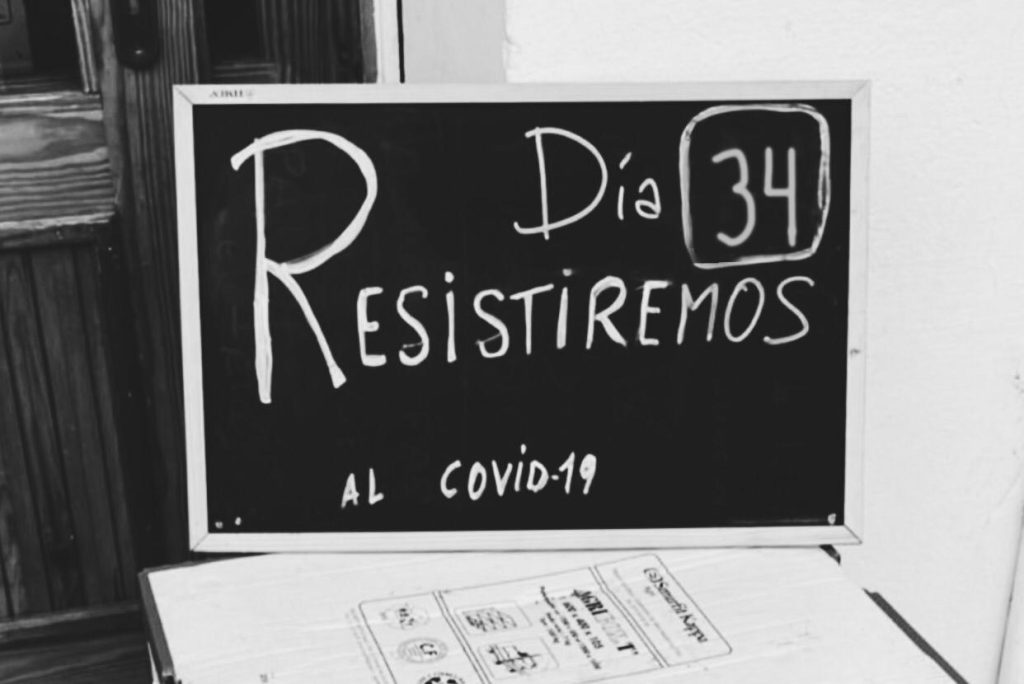

Frutas, verduras, carne, queso y vino. Al salir del supermercado siempre paso por la verdulería de un señor español de unos 70 y pico. Siempre pone un cartel en la entrada con el día de cuarentena en el que vamos y un mensaje a la derecha: “resistiremos al covid-19”. Siempre viste a cuadros, y ordena su fruta y verdura en cajas de madera.

Me descubre mirándolo. Apenada me pongo guantes y entro a comprar algo, aunque no necesito nada.

—Buenas tardes. ¿qué tal le va con el confinamiento? —le digo mientras escojo unos limones. La cara del señor cambia de semblante. Es como, si al preguntarle qué tal iba, le hubiese hecho el día por completo.

—Bien, me va bien en mi trabajo. Solo me tienen abrumado las medidas de precaución. Es difícil llegar a casa preocupado de contagiar a mi familia. Pero yo me cuido, y la verdad es que no ha pasado nada malo. Me gusta venir a trabajar, creo que es mejor que estar en casa. ¿Tú trabajas?

—No. Estudio en línea. Estamos todo el tiempo en casa con mis compañeras de piso, pero estamos bien.

—Es una pena, corazón. Saldremos pronto de esta pesadilla.

Me cobra los 5 limones y se despide con una gran sonrisa.

Todo el día estuve feliz de haber tenido una conversación fuera de casa.