Por Eduardo Pérez Arroyo

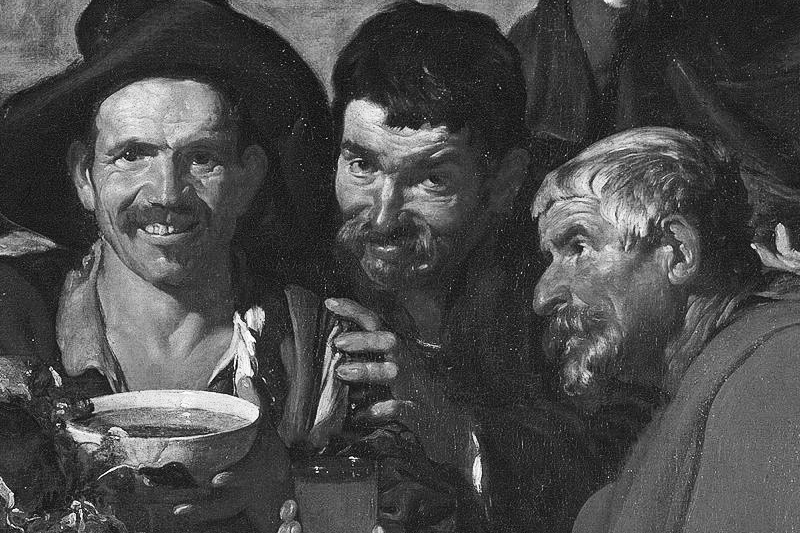

Morelia, Michoacán.- Borrachos hubo siempre en la noble ciudad. Y para ordenarlos, desde los tiempos del padre Hilario comenzó la clasificación oficial. Había que lograr que el asunto no escapara de las manos.

Fue el inicio de las rutas definitivas de la bebida, tan queridas por los adelantados en el noble arte de beber hasta la inconsciencia.

Entonces, a fines del siglo XIX, Morelia hervía de lugares en donde los beodos se sentían entre sus semejantes. El negocio era próspero, y cualquier buen ciudadano que quisiera servir brebajes al prójimo y ganar buen dinero por ello no tenía más que instalarse. Clientela sobraba. Siempre habría algún sediento circunstancial que necesitara del calor y la compañía de una buena copa para restablecer el ánimo.

Las fábricas de aguardiente o cualquier otro elixir estaban reguladas por el gobierno estatal. El papeleo era poco y requería apenas un mínimo de conocimiento para responder un cuestionario básico. ¿Cuántas fábricas de aguardiente hay en la localidad? ¿Quiénes son los dueños? ¿Cuánto vale la maquinaria? ¿Cuántas arrobas de mescal melaza se consume en el año? ¿Cuánto vale la melaza? ¿Cuánto aguardiente produce al año? ¿Cuáles son los grados de fuerza alcohólica?

Clientela sobraba. Siempre habría algún sediento circunstancial que necesitara del calor y la compañía de una buena copa para restablecer el ánimo.

Los emprendedores se aplicaban ante el interrogatorio, y pronto las cantinas se multiplicaron por toda la ciudad. La de “El Farol”, de don Doroteo Aranda, se enclavaba en los bajos del antiguo Hospital de San Juan de Dios, frente a la plaza del mismo nombre. Cerca hubo una fonda o restaurante que, cuentan las memorias, debió cerrar por los escándalos de ebrios. En la calle Primera Nacional, en el Hotel Michoacán –posteriormente Morelos– hubo otra a cargo del prominente vecino don José Fernández.

El teatro Ocampo también le entró al negocio. Los artistas acostumbraban aclarar la garganta y las ideas antes de salir a escena. En varias ocasiones el servicio fue solicitado por los representantes de las compañías “Zarzuela”, “Urena” y la italiana “Antinori”. La condición para funcionar era poca: ni peleas, ni menores de edad ni juegos de azar.

Los oferentes cumplían. Los borrachos agradecían.

CANTINAS Y PULQUERÍAS

El mezcal que se consumía en Morelia procedía de otros municipios, y su poca disponibilidad no cumplía con los urgentes estándares de los borrachos morelianos. En cuanto al vino, sólo estaba la fábrica de don Vicente Román entre las calles del Prendimiento y el Tecolote, cerca de la tienda El Pabellón.

La escasez resultaba funesta para la población beoda, por lo que al poco tiempo cantinas, pulquerías y otros expendios llenaron el vacío.

En las cantinas se ofrecían las bebidas más costosas y los asistentes integraban las elites políticas, comerciales y mercantiles. El asunto no era mal visto: desde un principio los bebedores de alta alcurnia establecieron que ese néctar fermentado no embriagaba.

Así fue hasta que los médicos, tras observar las sandeces que hablaban los prominentes tras un par de copas, iniciaron una campaña para convencer al prójimo que la cosa representaba peligro.

La escasez resultaba funesta para la población beoda, por lo que al poco tiempo cantinas, pulquerías y otros expendios llenaron el vacío.

Al otro lado de la escala social, del lado de los pobres, las pulquerías eran las favoritas.

Los obreros no podían adquirir los productos más caros, por lo que se volcaban a las bebidas más económicas tan diligentemente servidas. Paulatinamente las pulquerías introdujeron la cerveza, que debido a su módico precio, y al hecho de que la gresca no comenzaba sino hasta muchos vasos después, logró buena aceptación entre tan nobles ciudadanos.

El éxito de la cerveza en Michoacán generó las primeras fábricas a cargo de los señores Smith, en una casa de propiedad del conocido vecino Octaviano Ortiz ubicada en la explazuela de Armas; Coiffier, en la Calzada de Guadalupe; y otros como Frecon y Humel. Entre todos esos extranjeros destacó el belga Francisco Godín, con su establecimiento en los Baños del Bosque.

De trabajar para otros a iniciar el vuelo propio había solo un paso, y muy pronto los viejos empleados de esos pioneros instalaron sus propios negocios.

El moreliano Gabino Páramo se ubicó en la plazuela de Ánimas. El señor Anastasio Rangel se instaló en la plazuela número 13 del Estanque, y don Víctor Espinosa se ubicó en calle de Bastosa número 12. Durante años el negocio marchó bien, hasta que la elaboración industrial logró imponerse y condenó a la desaparición a esos nobles servidores.

La fabricación de aguardiente fue otro de los avances de la ciudad, para deleite de quienes necesitaban licor más pesado para sobrevivir. Hasta la tienda de abarrotes La Aurora, del moreliano Juan Corrill, ubicada en la esquina de las calles del Comercio y Santa Catarina, llegaban filas de morelianos premunidos de botellas vacías que se marchaban rebosantes. Mientras, en La Competidora, Octaviana Durán servía a los morelianos hacía en los alrededores de la plazuela Villalongín.

FULGOR Y MUERTE DEL BUEN BEBER

La oferta de vinos y licores hizo que los beodos pasaron a ser la postal más característica de la ciudad. Los bebedores consumados apostaban con sus colegas quién bebía más. Toda fiesta o asueto era esperada con devoción por los creyentes en el vino, y en días de trabajo los empleados brillaban por su ausencia. Además, los establecimientos se veían invadidos grescas y rivalidades que muchas veces acababan con algún buen cristiano exponiendo sus vísceras al mundo.

Tiempos hermosos para los beodos incontinentes. Tiempos desesperados para los sectores productivos de la ciudad.

Entonces comenzó la intervención. Las elites moralistas calificaron a cantinas y pulquerías como centros de reunión de indios, plebe despreciable y razas y castas degeneradas. Deshonrando la memoria del buen don Hilario, los sacerdotes sentenciaron que la ingesta inmoderada de bebidas espirituosas era entrada directa al infierno.

La campaña estaba desatada. Cantinas y pulquerías fueron relegadas por ley hasta las afueras del centro de la ciudad. El doctor Roque Macouzet expuso que el alcohol generaba inestabilidad en el individuo y derivaba en riñas sin motivo. La ley prohibió a los consumidores permanecer fuera de las pulquerías. La policía redobló sus esfuerzos para imponer el orden.

Entonces comenzó la intervención. Las elites moralistas calificaron a cantinas y pulquerías como centros de reunión de indios, plebe despreciable y razas y castas degeneradas. Deshonrando la memoria del buen don Hilario, los sacerdotes sentenciaron que la ingesta inmoderada de bebidas espirituosas era entrada directa al infierno.

Los escándalos públicos también irritaron la tranquilidad de los vecinos. Había que hacer algo pronto, decían todos, hasta que la presión fructificó. La solución afectó al bolsillo: en 1895 la Sociedad Mexicana de Temperancia solicitó disposiciones para reglamentar estos centros oscuros y logró instaurar el Reglamento a la ley sobre impuestos a bebidas alcohólicas, con lo cual el floreciente negocio se convirtió en un lastre e hizo desaparecer cantinas y otros centros por decenas.

Con esas cantinas se fueron también los tiempos de bonanza para los beodos incontinentes y los sectores productivos respiraron en paz. Los impuestos al alcohol generaron nuevos ingresos que los ayuntamientos usaron para instaurar y hacer cumplir nuevas medidas de control, y finalmente se logró generar un cambio de costumbres y nuevas disposiciones que trajeron paz a la ciudad y plantearon nuevos desafíos logísticos.

Iniciaría así la decadencia de todos esos adelantados en el viejo arte de beber hasta caer al piso.