A mediados del siglo XIX, el legendario padre Hilario Cavero recorría la Morelia nocturna bebiendo codo a codo con los borrachos, llevando la palabra a mujeres de vida galante y, sobre todo, buscando a los masones para batirse a balazos. Hoy Metapolítica rescata esta historia surgida entre añejas hemerotecas perdidas de la Morelia que se fue.

Por Eduardo Pérez Arroyo

Morelia, Michoacán.- Los borrachos, que de borrachos confundían el agua con vino y guturaban en lenguas que sólo ellos eran capaces de definir, le adivinaban la sotana desde lejos y despertando de pronto preparaban la cuchufleta.

—Padrecito —le decían—, véngase a consagrar este vinito.

Recién entrado al Puerco sin Cola –la cantina de Don Goyo, ubicada por los rumbos de la Calle del Mosaico y conocida por todo alcohólico verdadero en la ciudad–, el padre Hilario Cavero no se arredraba.

—De la puerta hacia afuera soy un santo varón —decía quitándose la capa—. Pero de la puerta hacia adentro soy uno más de ustedes, jijos de su chingada, y ay de aquel gallo que quiera pelea que de inmediato salto yo a la gallera.

Ningún gallo era capaz de parársele al iracundo.

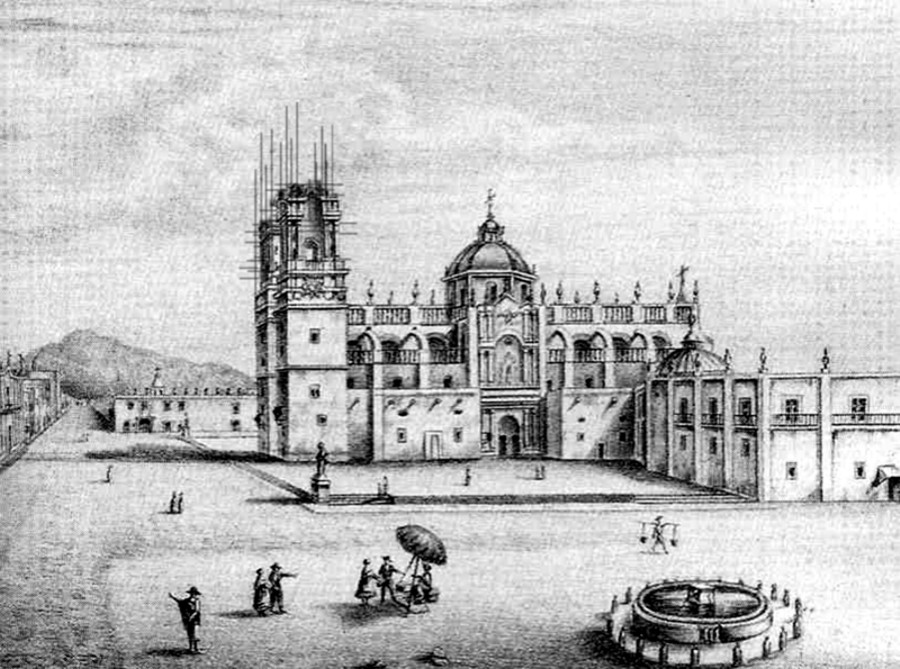

En plena capilla de los Mártires de la Catedral de Morelia, en pleno centro de la ciudad o en los barrios de la Gachupina, del Pito Real o del Tropezón, en las cantinas más recónditas o en cualquier lugar bueno para batirse a balazos tenía sus rumbos el peleonero, dadivoso, popular y bienamado padre Cavero, el terror de los herejes cuando estaba de buenas, y muchísimo más si el pecador pertenecía también a cualquier logia del mundo.

Hasta él llegaban los compañeros de andanzas del fraile.

—Acúsome de mis pecados, mi buen padrecito.

—Que cuáles serían esos —preguntaba el padre.

—Los que usté ya conoce —afirmaba el incauto.

—Que me digas tus pecaditos o te vas mucho a la chingada —torcía el padre.

—Acúsome de ser masón.

—Tú serás puritito cabrón y malo —sentenciaba don Hilario, para no tener que disparar al mismo con el que pocas horas antes había compartido la borrachera.

En la ciudad todos conocían su característico fervor religioso, que lo llevaba a acometer con furia contra cualquier mal nacido que disparara contra los santos. También su gusto por lanzar cuentos, refranes y chistes picantes que provocaban el gozo de la clientela.

Y también era conocido por su otro gusto: cargar dos cartucheras con todo y revólver cada una, especialmente para ajusticiar a los masones.

Entonces la muy noble ciudad de Morelia hervía de apóstatas, maromeros, herejes, delincuentes, criminales, ateos, bígamos, beodos irremediables y masones. Estos últimos eran quienes más ira provocaban al padrecito, ya conocido por su mal genio. Lo que tuviera solución eclesial, a la Capilla de los Mártires. Y si hacía falta, a balazo limpio se desfacían entuertos y se limpiaban cuitas.

El entonces señor Arzobispo de Morelia, Monseñor Clemente de Jesús Munguía y Núñez, también sabía del mal genio de su hijo Cavero, y llamaba al buen rumbo al furibundo.

—¿Es verdad que portas pistola?

—Y no una, sino dos —decía don Hilario—. Aquí las tiene, ¡por si se ofrece dispararlas!

—Déjate de venganzas y pórtate como buen cristiano —insistía el Arzobispo.

Pero no: lo valiente, peleonero, lenguaraz y farrero no se le quitaría jamás. Don Clemente de Jesús Munguía y Núñez apenas meneaba melancólicamente la cabeza, sabedor por oficio de casos perdidos.

Los buenos, los malos, los masones

La inquina del padre Cavero hacia todo lo que oliera a logia venía de hacía tiempo, pero aumentó desde los días de la instauración del Benemérito Rito Nacional en Morelia. El 15 de marzo de 1859 se inauguraba la versión local del grupo, en un espacio del Convento de San Francisco.

El curita, desesperado, veía cómo tras siglos de adoración al cielo el convento era invadido por hordas de herejes sin corazón.

Ese día había partido mal, pero en realidad habían partido mal la semana y la década completa. El H. Ayuntamiento de Morelia ya había aprobado la Ley de Matrimonio Civil. Mientras, desde la Constitución de 1857 los liberales, con Benito Juárez a la cabeza –masón, por más señas– lograban reglamentos cívicos que disminuían el poder de la Iglesia y abrían paso a la laicismo en la educación y todos los asuntos de la patria.

Todo lo anterior había terminado por colmar la paciencia del buen don Hilario, y más aún cuando por esos días presenciaba con pavor la llegada de nuevas y más radicales leyes civiles que, según sus impulsores, terminarían de completar la Constitución.

La cosa ya era personal.

Un único consuelo le quedaba al buen don Hilario: en esa misma Carta Magna había llegado el permiso de portar armas.

Y la ley era para respetarla.

Para contrarrestar la invasión de los herejes, cuentan las crónicas de la ciudad, el padrecito decidió acudir a sus miles de conocidos tras largas horas de aplanar las calles de la ciudad.

Poniéndose la capa, decidió armar su propio ejército santo con un grupo compuesto por sacristanes, acólitos, hermanos y hermanas varios, estudiantes, cargadores, aguateros, mandaderos, hampones, malvivientes, mujeres de vida galante, ociosos, vagabundos, malentretenidos y un perrito chihuahueño que también era enemigo de los ateos.

Entre pedradas y mentadas de madre arremetió la tromba contra un templo masónico ubicdo en la residencia del arquitecto Wodon de Sorinne. El Comandante de Infantería, don Amado Guzmán, tenía negocios con los masones y se enteró de la noticia. Al desembocar la tropa sagrada por la esquina del convento se encontró de frente con el Comandante Guzmán y sus once pelotones.

El desenlace fue rápido. El propio curita y otros cuántos líderes fueron a dar directo al cuartel.

Cuentan las crónicas que esa noche el sargento Guzmán honró su prosapia liberal y ordenó a sargentos, cabos y tenientes dar una buena madriza a los piadosos, reservándose él mismo el privilegio de marcar con un sablazo las consagradas nalgas del padre Cavero. Tras su humillante salida el cura se dedicó a expedir manifiestos, periódicos, cartas abiertas y versos satíricos en contra del hechor, hasta que el mismísimo Benito Juárez, previendo el conflicto con el clero, envió para siempre al Comandante Guzmán a Veracruz.

El padre había ganado la batalla. Pero aunque los militares se retiraron, sus aliados quedaron. Previendo el curita la clase de facinerosos que lo tomaron por enemigo, comenzó a cotizar lo necesario en pleno Baratillo de San Juan de Dios y así se hizo de dos caballos de Cumuato, cinco garrotes aztecas, cuatro dagas toledanas, un sable de caballería, un bóxer de acero, un bolo terracalenteño, un traje de charro y las ya consabidas pistolas que provocaban el espanto de su Arzobispo.

La concurrencia a los andurriales ocupaba tiempo y el padrecito volvía ya bien entrada la noche a la Catedral, pero eso le servía para practicar la prédica y a veces la puntería. Si puedo contra estos facinerosos, más podré contra los masones, pensaba el sacerdote Cavero, acariciando las cartucheras de sus pistolas y convenciendo al señor Arzobispo para que lo dejara usarlas.

—Le aseguro a usted que apenas termine de matar al primer masón que me provoque, las vendo —argumentaba el bueno y legendario padre Hilario, poniéndose la capa y con honesta convicción.